女渕城

- 読み:おなぶちじょう

- 別名:-

- 所在地:群馬県前橋市(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:新井氏

- 文化財指定:前橋市指定史跡(昭和49年5月1日)

女渕城は赤城山南麓に築かれた平城であるが、その築城年代ははっきりしていない。関東管領山内上杉氏の時代には、配下の豪族が居城していたと考えられている。天文21年(1552)に北条氏康の攻撃を受けた関東管領上杉憲政が越後の長尾景虎の元へ逃げ延びて以降は、周辺の赤城山南麓の城と同様に北条氏、武田氏、長尾氏(のちに関東管領職を引き継ぎ上杉氏)の三勢力による争奪が繰り返されたと考えられる。永禄2年(1559)には上杉謙信が女渕城を攻め落とし、配下の長尾顕長に城が与えられ、顕長配下の新井氏が居城した。天正6年(1578)に謙信が急死すると、越後上杉氏の勢力は急激に衰退し、替わって武田氏がこの辺りを支配するが、天正10年(1582)に武田氏が滅亡すると北条氏の勢力下に入った。天正18年(1590)に豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅亡すると、女渕城も廃城になったと考えられている。現在は宅地化、農地化が進んでいるが、水濠がよく残っている。

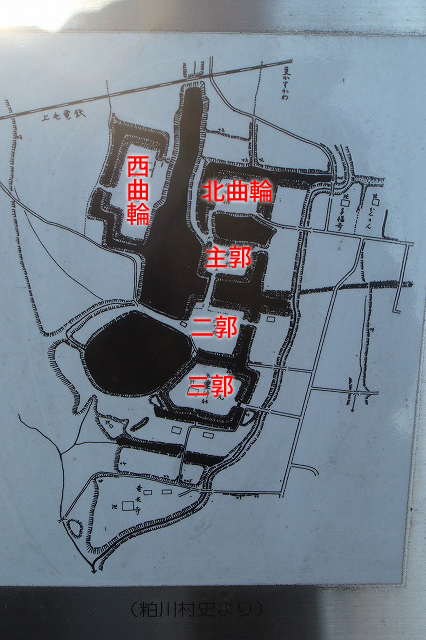

女渕城縄張図(現地案内板より)。

女渕城縄張図(現地案内板より)。

このあたりには珍しく水濠を多用した城で、北から北曲輪、主郭、二郭、三郭が直線的に並び、北曲輪の西方に西曲輪が設けられた。

主郭および二郭西の水濠。

主郭および二郭西の水濠。

女渕城はもともと沼沢地に築かれた城であったと考えられている。

二郭の南西にあった堀の跡。

二郭の南西にあった堀の跡。

御霊神社が鎮座する三郭。

御霊神社が鎮座する三郭。

御霊神社の背後に残る土塁。

御霊神社の背後に残る土塁。

現在は駐車場になっている二郭。

現在は駐車場になっている二郭。

二郭の北部にはわずかに土塁が残っている。

二郭の北部にはわずかに土塁が残っている。

主郭。

主郭。

東西40m、南北30mほどで、ほとんどが農地になっている。

主郭北側の水濠。

主郭北側の水濠。

右側の北曲輪は宅地化している。

主郭(左)と二郭(右)を西から見たところ。

主郭(左)と二郭(右)を西から見たところ。

往時は土橋でつながれていた。

二郭から西曲輪を見たところ。

二郭から西曲輪を見たところ。

西曲輪南側の水濠。

西曲輪南側の水濠。

横矢がかけられている。

訪城:平成21年12月23日

群馬 上野