寒河江城

- 読み:さがえじょう

- 別名:-

- 所在地:山形県寒河江市(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:大江氏、寒河江氏、最上氏

- 文化財指定:-

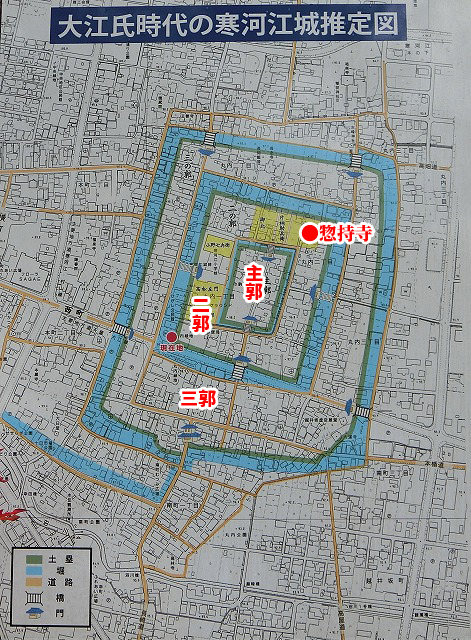

寒河江城は、最上川と寒河江川に挟まれた平地に築かれた平城で、貞永元年(1232)に大江広元の嫡男大江親広が館を築いたのが始まりとされる。大江氏は南北朝時代から室町時代の初期に寒河江氏を名乗り、寒河江時氏によって城が整備された。この時の寒河江城は単郭式であり、その後順次拡大され、天文3年(1534)までに三重の堀を持つ城郭になっている。天正12年(1584)に最上氏によって寒河江氏が滅ぼされると寒河江城は最上氏のものとなり、文禄年間(1592~1596)に最上義光の嫡男義康に与えられた。慶長5年(1600)の慶長出羽合戦では上杉氏に一時奪われるが、関ヶ原で西軍が敗れると上杉氏は撤退している。慶長14~15年(1609~10)に最上家親が山形城へ本拠を移すと、寒河江城には旧寒河江家臣の寒河江肥前が在城した。慶長19年(1614)に最上義光が死去すると寒河江肥前は殉死し、寒河江城は最上氏の蔵入地になった。元和8年(1622)に最上氏が改易となると寒河江城は鳥居氏の預りとなり、翌元和9年(1623)には主郭を残して堀が埋められ廃城となった。現在は市街化が進み、小学校と住宅地になっているが、各所に堀の名残が見られる。

寒河江城縄張図(現地案内板より)。右下が北

寒河江城縄張図(現地案内板より)。右下が北

主郭の周囲を二郭が取り囲み、二郭の周囲を三郭が取り囲む輪郭式の城であった。

寒河江小学校の西脇に立つ城址碑。

寒河江小学校の西脇に立つ城址碑。

この場所は二郭の南西隅にあたる。

二郭南西隅の堀の跡に作られた公園。

二郭南西隅の堀の跡に作られた公園。

寒河江小学校の東側の入口に立つ本丸跡の碑。

寒河江小学校の東側の入口に立つ本丸跡の碑。

主郭の南の堀の名残。

主郭の南の堀の名残。

主郭の北東隅に立つ本丸跡の碑。

主郭の北東隅に立つ本丸跡の碑。

主郭北東隅の堀の名残。

主郭北東隅の堀の名残。

それらしく見えるが石垣は後世のもの。

主郭北側の堀の名残。

主郭北側の堀の名残。

二郭の北東部にあった惣持寺跡の碑。

二郭の北東部にあった惣持寺跡の碑。

寒河江大江氏の祈願寺として建立された。

訪城:令和2年11月20日

山形 羽前