江戸城

- 読み:えどじょう

- 別名:千代田城、東京城、江城

- 所在地:東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:太田氏、扇谷上杉氏、北条氏、徳川氏、天皇家

- 文化財指定:国指定特別史跡(昭和38年5月30日)

- 日本100名城(21番)

江戸城は、東京湾北岸・隅田川西岸の麹町台地東端に築かれた平山城で、平安時代末期から鎌倉時代初期には、本丸・二の丸あたりに江戸氏の居館が置かれていたと考えられている。15世紀になると江戸氏は衰退。扇谷上杉氏・上杉持朝配下の大田道灌が、長禄元年(1457)にこの地に城を築いたのが江戸城の始まりとされる。このころの江戸城は、本丸と二の丸程度のもので、日比谷入江で東京湾とつながっていた。文明18年(1486)に道灌が上杉定正に暗殺されると、太田氏は山内上杉氏の下へ去り、江戸城は扇谷上杉氏のものとなる。大永4年(1524)には扇谷上杉氏を破った北条氏のものとなり、北条氏の水陸交通路掌握の要となった。

天正18年(1590)に小田原征伐によって北条氏が滅亡すると、徳川家康が関東に移封され、江戸城に入城する。開府までに三の丸、北の丸、西の丸、吹上を増築。慶長8年(1603)に幕府を開くと、天下普請により江戸城の拡張が進められ、寛永13年(1636)に周囲16kmにも及ぶ大城郭が完成した。家康・秀忠・家光のぞれぞれの時代に天守が築かれたが、家光の時代の天守は明暦3年(1657)の大火(振袖火事)で焼失。新しい天守台が築かれたものの、天守が再建されることはなかった。慶応4年(1868)の戊辰戦争では、3月15日に新政府軍による江戸城総攻撃が予定されたが、前夜に中止され、4月11日に江戸城は無血開城された。元号が明治となり10月13日、明治天皇が江戸城に入城。東京(とうけい)城と改められ、皇居となり、現在に至っている。

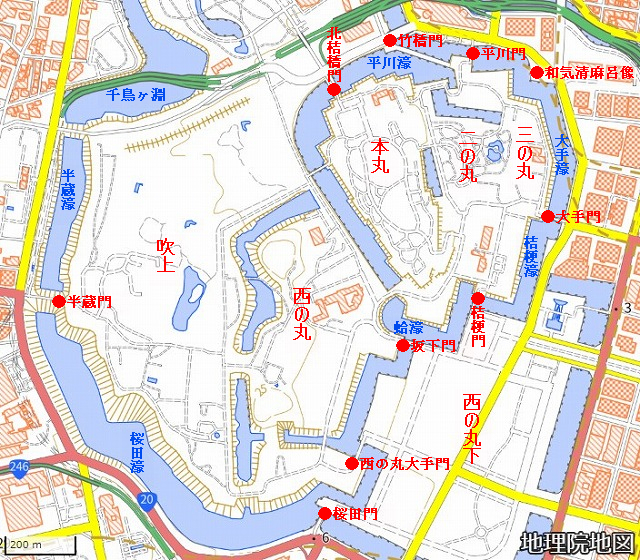

江戸城全体図(地理院地図を加工)。

江戸城全体図(地理院地図を加工)。

麹町台地の東端に本丸、二の丸、三の丸、その西に西の丸と吹上が設けられ、北側に北の丸が設けられている。それらを取り囲むように外郭が設けられ、広大な惣構となっている。南の汐留には将軍家の別邸の浜御殿が設けられている。

ページ内リンク

内堀

内堀を大手門から左回りに紹介していく。

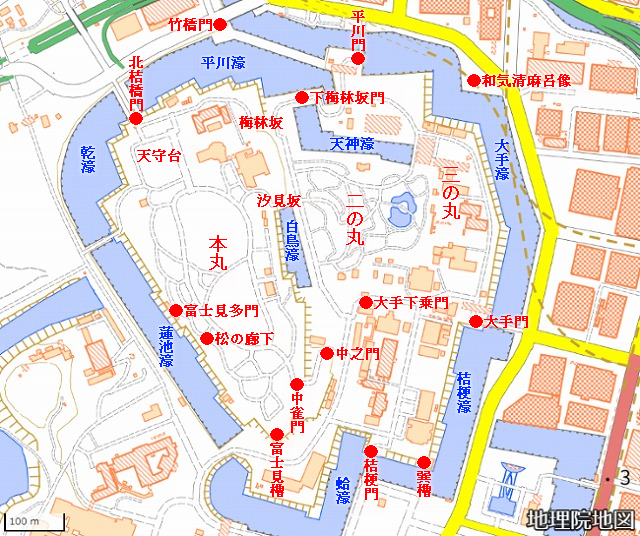

江戸城内堀概要図(地理院地図を加工)。

江戸城内堀概要図(地理院地図を加工)。

桔梗濠から見る大手門。

桔梗濠から見る大手門。

現在の渡櫓は空襲で焼失したものを昭和42年(1967)に復元したもの。

大手門から見る大手濠。

大手門から見る大手濠。

大手濠のほとりに立つ和気清麻呂像。

大手濠のほとりに立つ和気清麻呂像。

47代称徳天皇の時代に皇位を窺った道鏡を阻止した人物で、昭和15年(1940)に皇紀2600年を記念して立てられた。

平川門。

平川門。

大奥詰めの女性専用の登城口だった。

竹橋門。

竹橋門。

現在は自動車の通れる立派な橋が架かっているが、往時は名前のとおり竹を編んだ橋が架かっていた。

竹橋門付近から見た平川濠。

竹橋門付近から見た平川濠。

右の本丸北辺の石垣には大規模な横矢がかけられている。

左は平川門まで続く細長い帯曲輪になっており、大手濠と平川濠を隔てている。

平川濠から見た北桔橋門。

平川濠から見た北桔橋門。

門の前の橋は跳ね橋になっていた。

このあたりは本丸のすぐ裏手にあたり、石垣も大手門付近に比べて高くなっている。

北桔橋門付近から千鳥ヶ淵まで続く土塁。

北桔橋門付近から千鳥ヶ淵まで続く土塁。

昭和20年(1945)に土塁上に設置された高射機関砲の台座跡。

昭和20年(1945)に土塁上に設置された高射機関砲の台座跡。

土塁上から見る千鳥ヶ淵。

土塁上から見る千鳥ヶ淵。

現在は千鳥ヶ淵と半蔵濠を隔てる土橋が設けられているが、往時はここに土橋はなかった。

現在は千鳥ヶ淵と半蔵濠を隔てる土橋が設けられているが、往時はここに土橋はなかった。

半蔵濠。

半蔵濠。

向こう岸(吹上)の土塁の上には石垣が築かれている。

半蔵門。

半蔵門。

旧来の門は太平洋戦争で焼失し、現在の門は和田倉門もしくは吹上門の高麗門を移築したものである。

半蔵濠と半蔵門の名は、このあたりに服部半蔵の屋敷があったことに由来する。

桜田濠側から見る半蔵門の巨大な土橋。

桜田濠側から見る半蔵門の巨大な土橋。

半蔵門付近から見る桜田濠。

半蔵門付近から見る桜田濠。

桜田門(外桜田門)。

桜田門(外桜田門)。

国の重要文化財に指定されている。

万延元年(1860)に大老井伊直弼が水戸藩脱藩士に暗殺された桜田門外の変はこの門外で起こった。

桜田門の枡形。

桜田門の枡形。

二重橋濠から見る桜田門。

二重橋濠から見る桜田門。

正門石橋と皇居正門(西の丸大手門)。

正門石橋と皇居正門(西の丸大手門)。

奥には伏見櫓と十四間櫓が見えている。

伏見櫓と十四間櫓。

伏見櫓と十四間櫓。

大正12年(1923)の関東大震災で損壊したが、解体して復元されている。

皇居正門となっている西の丸大手門。

皇居正門となっている西の丸大手門。

正門石橋付近から見る二重橋。

正門石橋付近から見る二重橋。

坂下門。

坂下門。

現在は宮内庁の正門になっている。

蛤濠と蓮池巽櫓跡。

蛤濠と蓮池巽櫓跡。

桔梗門(内桜田門)。

桔梗門(内桜田門)。

巽櫓。

巽櫓。

奥には富士見櫓が見える。

巽櫓も富士見櫓も関東大震災で損壊したが、解体して復元されている。

本丸・二の丸・三の丸

江戸城の中心部。太田道灌が築いた江戸城は本丸と二の丸程度のものだったという。明治から戦前までは宮内省や皇室関連の施設が置かれていた。昭和35年(1960)に本丸・二の丸・三の丸の一部を皇居付属庭園として整備することが決まり、昭和43年(1968)に完成・公開されている。

本丸・二の丸・三の丸概要図(地理院地図を加工)。

本丸・二の丸・三の丸概要図(地理院地図を加工)。

往時は二の丸と三の丸を隔てる天神濠が桔梗門脇の蛤濠までつながっていた。

大手門。

大手門。

大手門渡櫓。

大手門渡櫓。

往時のものは太平洋戦争の空襲で焼失したが、昭和42年(1967)に再建された。

大手門の枡形内に置かれている旧渡櫓の鯱。

大手門の枡形内に置かれている旧渡櫓の鯱。

明暦の大火で焼け落ちた渡櫓を再建したときのもの。

大手門付近から三の丸を見たところ。

大手門付近から三の丸を見たところ。

奥には大手下乗門が見える。

三の丸には現在皇宮警察本部と宮内庁本部が置かれ、一般公開されているのは大手門から大手下乗門までの間と平川門から下梅林坂門までの間に限られている。

大手下乗門(大手三之門)。

大手下乗門(大手三之門)。

往時は門の前に二の丸と三の丸を隔てる濠があったが現在は埋められている。

ここから先はどんな大大名であっても乗り物を降りなければならなかった。

大手下乗門の枡形に設けられた同心番所(復元)。

大手下乗門の枡形に設けられた同心番所(復元)。

ここには同心が詰め、登城する大名の伴の監視にあたっていた。

大手下乗門を抜け、中之門の手前に設けられた百人番所。

大手下乗門を抜け、中之門の手前に設けられた百人番所。

鉄砲百人組みと呼ばれた甲賀組、伊賀組、根来組、二十五騎組の各100名の同心が、昼夜交代で在番していた。

本丸へと続く中之門を百人番所前から見たところ。

本丸へと続く中之門を百人番所前から見たところ。

中之門をくぐったところに設けられた大番所。

中之門をくぐったところに設けられた大番所。

ほかの番所よりも高い位の与力・同心が詰めていた。

大番所から本丸へ至る坂道。

大番所から本丸へ至る坂道。

奥に中雀門の石垣が見える。

中雀門を本丸側から見たところ。

中雀門を本丸側から見たところ。

本丸の南端に建つ富士見櫓。

本丸の南端に建つ富士見櫓。

本丸地区に残る唯一の櫓で、天守の焼失後は、天守の代わりとされていた。

普段一般公開されている範囲からは、正面からの姿は見えない。

松の廊下跡。

松の廊下跡。

廊下に沿った襖戸に松の絵が描かれていたことからこの名で呼ばれている。

元禄14年(1701)の浅野内匠頭長矩の吉良上野介義央への刃傷事件の舞台として知られる。

唯一残る多門櫓である富士見多門。

唯一残る多門櫓である富士見多門。

石室。

石室。

抜け穴とか金蔵だと言われていたが、非常の際に大奥の調度品を入れておくところだと考えられている。

本丸の北部に設けられた天守台。

本丸の北部に設けられた天守台。

最初の天守は慶長12年(1607)に徳川秀忠の代に建てられた。その後大修築を受け、寛永15年(1638)、徳川家光の代に5層6階高さ58mの日本最大の天守が建てられた。しかし、明暦3年(1657)の明暦の大火(振袖火事)の飛び火により焼失。その後新しく天守台が築かれたが、家光の弟である保科正之の反対もあり、天守が再建されることはなかった。

本丸内の展示施設にある天守の復元模型。

本丸内の展示施設にある天守の復元模型。

この天守は家光が建てた3代目の天守で、現在の天守台の上に建てられたものではない。

天守台から見る本丸。

天守台から見る本丸。

往時は殿舎が所狭しと建ち並んでいた。

天守のすぐ下には大奥が設けられていた。

正天守台の北に設けられた北桔橋門。

正天守台の北に設けられた北桔橋門。

高麗門だけで、渡櫓は失われている。

北桔橋門の高麗門には桔橋を動かすための滑車が取り付けられている。

北桔橋門の高麗門には桔橋を動かすための滑車が取り付けられている。

本丸と二の丸をつなぐ梅林坂。

本丸と二の丸をつなぐ梅林坂。

太田道灌がここに梅を植え、領民を招いて共に愛でたといわれている。

梅林坂の二の丸側。

梅林坂の二の丸側。

ここは梅林坂を経て本丸、下梅林坂門を経て三の丸、大手下乗門方面への丁字路になっている。

梅林坂と汐見坂の間の本丸石垣。

梅林坂と汐見坂の間の本丸石垣。

本丸と二の丸をつなぐ汐見坂。

本丸と二の丸をつなぐ汐見坂。

汐見坂から見る白鳥濠。

汐見坂から見る白鳥濠。

二の丸庭園。

二の丸庭園。

9代将軍徳川家重の時代の庭絵図面を元に復元されている。

二の丸内に建つ諏訪の茶屋。

二の丸内に建つ諏訪の茶屋。

明治時代に吹上御苑に建てられていたものを移築したもの。

二の丸と三の丸をつなぐ下梅林坂門。

二の丸と三の丸をつなぐ下梅林坂門。

大奥の通用門でもあった。

二の丸と三の丸を隔てる天神濠。

二の丸と三の丸を隔てる天神濠。

かつては下梅林坂門付近から大手下乗門付近を経て桔梗門付近まで濠が続いていたが、現在は埋め立てられ、下梅林坂門付近に残るのみになっている。

平川門付近から見る平川濠。

平川門付近から見る平川濠。

平川門の渡櫓。

平川門の渡櫓。

平川門渡櫓に隣接して設けられた不浄門。

平川門渡櫓に隣接して設けられた不浄門。

死者と阿呆払いのための門で、生きて阿呆払いを受けてこの門をくぐったのは、浅野内匠頭と奥女中絵島の二人だけと伝えられている。

西の丸下

江戸城主要部の南東に築かれた曲輪。元は東京湾とつながる日比谷入江であったが、徳川家康入城後には江戸城拡張工事の残土を利用して入り江は埋め立てられ、会津松平家の上屋敷や幕閣の屋敷が立ち並んだ。明治維新後は皇室苑地となっていたが、戦後、昭和24年(1949)に国民公園皇居外苑として開放され現在に至っている。

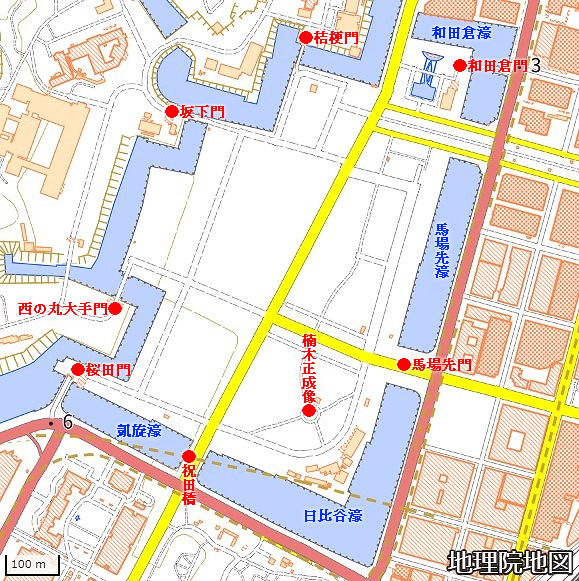

西の丸下概要図(地理院地図を加工)。

西の丸下概要図(地理院地図を加工)。

和田倉門と和田倉橋。

和田倉門と和田倉橋。

濠は和田倉濠。

馬場先門。。

馬場先門。。

手前の濠は馬場先濠。

日比谷交差点から見る日比谷濠。

日比谷交差点から見る日比谷濠。

祝田橋。

祝田橋。

元々ここに虎口はなかったが、明治39年(1906)に日露戦争勝利を記念した凱旋道路が造られた際に造られた。

祝田橋から見る日比谷濠。

祝田橋から見る日比谷濠。

濠の突き当りの背の低いビルには第二次世界大戦後に連合軍最高司令官総司令部(GHQ)が置かれた。

桜田門から見る凱旋濠。

桜田門から見る凱旋濠。

元は日比谷濠の一部であったが、祝田橋が設けられたことにより日比谷濠から切り離され、凱旋濠と名付けられた。

桔梗門付近から見る皇居外苑。

桔梗門付近から見る皇居外苑。

幕府の要職を務める有力大名の屋敷が建ち並び、幕末には陸奥会津藩松平氏、武蔵忍藩松平氏、越前鞠山藩酒井氏、陸奥泉藩本多氏、美濃高富藩本庄氏、越後長岡藩牧野氏、下総佐倉藩堀田氏、越後村上藩内藤氏の屋敷が建っていた。

外苑の南東隅に立つ楠木正成像。

外苑の南東隅に立つ楠木正成像。

北の丸

大田道灌が江戸城を築城した際には築土神社が置かれていた。徳川家康が入府すると北の丸が造営され、関東代官加藤清成らの屋敷が置かれ、代官町と呼ばれた。明暦の大火後しばらくは火避け地となっていたが、吉宗の時代には御三卿の田安家、清水家が屋敷を構えた。明治維新後は、近衛師団の兵営地として利用され、昭和44年(1969)からは北の丸公園となっている。

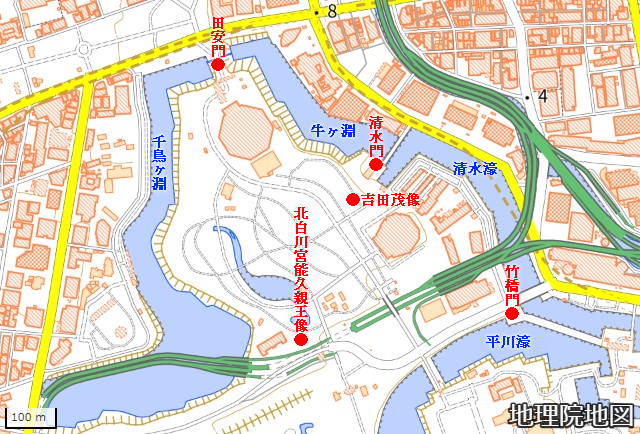

北の丸概要図(地理院地図を加工)。

北の丸概要図(地理院地図を加工)。

竹橋から見る清水濠。

竹橋から見る清水濠。

濠の上を首都高速都心環状線が通り、そのまま北の丸を貫いている。

九段合同庁舎付近から見る清水濠。

九段合同庁舎付近から見る清水濠。

北の丸の北東の入り口である清水門。

北の丸の北東の入り口である清水門。

万治元年(1658)に建てられたもので、国の重要文化財に指定されている。

櫓門上部は時期不明ながら撤去されていたものを昭和36~41年度の修理で復旧している。

清水門から見る牛ヶ淵。

清水門から見る牛ヶ淵。

奥に日本武道館の屋根が見える。

北の丸の北の入り口である田安門。

北の丸の北の入り口である田安門。

寛永13年(1636)に建てられたもので、国の重要文化財に指定されている。

清水門と同じく、櫓門上部は時期不明ながら撤去されていたものを昭和36~41年度の修理で復旧している。

現在の北の丸の様子。

現在の北の丸の様子。

日本武道館が建っているところは御三卿の清水氏が屋敷を構え、北の丸を南北に走る道の反対側には同じく御三卿の田安氏が屋敷を構えていた。

清水門から入ったところに建つ吉田茂像。

清水門から入ったところに建つ吉田茂像。

45代、48代、49代、50代、51代首相を務め、戦後日本の礎を築いた。

乾門付近に建つ北白川宮能久親王像。

乾門付近に建つ北白川宮能久親王像。

戊辰戦争では幕府方につき、明治維新後は伏見宮に預けられたが、許されて北白川宮を相続。明治27年(1894)の日清戦争には近衛師団長として出兵。翌28年(1895)の台湾出征でマラリアにかかり薨去。皇族軍人初の殉職者となった。

外郭

日本橋川

太田道灌の江戸城築城にあたり、日比谷入江に流れていた平川(現在の神田川)の流れを東へ移動させた河道が日本橋川とされている。

日本橋。

日本橋。

江戸時代の五街道の起点であり、現在は日本国道路原標が設置されている。

下流側から見る常盤橋門。

下流側から見る常盤橋門。

現在の日本橋川は大部分が首都高速都心環状線の高架の下になっている。

鎌倉橋から神田橋方向を見たところ。

鎌倉橋から神田橋方向を見たところ。

神田橋の左岸下流側、首都高神田橋IC進入路の下に残る石垣。

神田橋の左岸下流側、首都高神田橋IC進入路の下に残る石垣。

錦橋から一ツ橋方向を見たところ。

錦橋から一ツ橋方向を見たところ。

左側の岸に一ツ橋門の石垣が見える。

一ツ橋門の石垣。

一ツ橋門の石垣。

道路側は削られているが、川側はしっかり残っている。

外堀

おおよそ現在の外堀通りの通っているあたりが外堀になる。虎ノ門や溜池山王付近は現在では埋められているが、赤坂見附付近の弁慶堀、神田川など現在も水をたたえる箇所も見られる。なお、神田川は徳川家康が江戸入封にあたって駿河台を掘削して平川の流れを小石川橋付近で分流し、東流するよう付け替えて外堀としたものである。

浅草橋と外堀(神田川)。

浅草橋と外堀(神田川)。

外堀はこの付近で隅田川に接続している。

浅草見附の碑。

浅草見附の碑。

門の遺構は見られない。

筋違見附付近にかけられた秋葉原の万世橋。

筋違見附付近にかけられた秋葉原の万世橋。

聖橋から見る神田川。

聖橋から見る神田川。

左の駅は御茶ノ水駅。

このあたりから西側は土塁が残されている箇所もある。

聖橋から見る湯島聖堂。

聖橋から見る湯島聖堂。

元禄3年(1690)に5代将軍徳川綱吉によって建てられた孔子廟で、後に幕府直轄の学問所となった。

飯田橋駅西口に残る牛込見附の石垣。

飯田橋駅西口に残る牛込見附の石垣。

神田川はこのあたりから外堀となる。

市ヶ谷駅から見る市ヶ谷見附の橋台。

市ヶ谷駅から見る市ヶ谷見附の橋台。

市ヶ谷見附から四谷方向を見たところ。

市ヶ谷見附から四谷方向を見たところ。

このあたりは堀の幅がかなり広い。

四谷・市ヶ谷間に残る土塁。

四谷・市ヶ谷間に残る土塁。

場が広く、土塁上には遊歩道が設けられている。

四谷見附の石垣。

四谷見附の石垣。

上智大学真田堀グラウンド。

上智大学真田堀グラウンド。

真田堀の名は、このあたりの築城を真田信之が請け負ったことに由来している。

食い違い見附。

食い違い見附。

現在唯一残る土塁による見附。

またこのあたりは外堀で最も標高の高いところでもある。

食い違い見附とは外堀通りを挟んで反対側の赤坂離宮。

食い違い見附とは外堀通りを挟んで反対側の赤坂離宮。

往時は紀伊和歌山藩徳川氏の広大な屋敷の敷地だった。

弁慶濠。

弁慶濠。

赤坂見附の石垣。

赤坂見附の石垣。

赤坂見附の交差点。

赤坂見附の交差点。

外堀の名残で周りよりも低くなっているのがわかる。

溜池の交差点

溜池の交差点

溜池の名のとおり水がたたえられていた。

文部科学省前の虎ノ門見附の石垣。

文部科学省前の虎ノ門見附の石垣。

同じく文部科学省前の虎ノ門見附の石垣。

同じく文部科学省前の虎ノ門見附の石垣。

日比谷公園の北東に残る日比谷見附の石垣。

日比谷公園の北東に残る日比谷見附の石垣。

日比谷公園の心字池は外堀の名残。

日比谷公園の心字池は外堀の名残。

池の向こうには日比谷見附から続く石垣が延びている。

浜御殿

寛永年間(1624~1644)までは将軍家の鷹狩の場だった。芦原が広がるこの地に初めて屋敷を建てたのは、4代将軍家綱の弟で甲府宰相の松平綱重で、承応3年(1654)、将軍から許可をもらって海を埋め立てて甲府浜屋敷と呼ばれる別邸を築いた。綱重の子の綱豊(家宣)が6代将軍となると、甲府浜屋敷は将軍家の別邸となり、浜御殿と改められた。その後歴代将軍によって幾度か整備が行われ、11代将軍家斉の時にほぼ現在見られる形となった。明治維新後は皇室の離宮となり、名前も浜離宮と改められた。昭和20年(1945)に東京都に下賜され、翌昭和21年に一般公開されている。

浜御殿概要図(現地案内板より)。

浜御殿概要図(現地案内板より)。

大手橋から見る築地川。

大手橋から見る築地川。

大手橋。

大手橋。

北の入口の大手門。

北の入口の大手門。

西の入り口の中の御門。

西の入り口の中の御門。

中の御門から北側の堀を見たところ。

中の御門から北側の堀を見たところ。

浜離宮の南西を流れる汐留川。

浜離宮の南西を流れる汐留川。

築地川側の土塁。

築地川側の土塁。

内堀。

内堀。

内堀広場。

内堀広場。

浜離宮東端の灯台跡。

浜離宮東端の灯台跡。

隅田川の埋め立てが進んでいなかった時代に東京湾に灯りを点していた。

灯台跡から見る東京湾。

灯台跡から見る東京湾。

灯台跡のそばにある将軍お上がり場。

灯台跡のそばにある将軍お上がり場。

将軍が船に乗降りする場だった。

水門。

水門。

ここから潮入の池に海水を取り入れている。

横堀。

横堀。

水門から取り入れた海水が潮入の池まで繋がっている。

庚申堂鴨場。

庚申堂鴨場。

小のぞきから鴨の様子を伺いながら土手の陰から網ですくい取るという猟を行っていた。

潮入の池。

潮入の池。

東京都内に残る唯一の海水の池。

馬場跡。

馬場跡。

延遼館跡。

延遼館跡。

明治2年(1868)に落成した日本最初の洋風建築で、迎賓館としても用いられた。

訪城:平成23年5月13日、平成23年5月28日、平成23年11月5日、令和5年1月7日、令和6年5月4日

東京 武蔵