小川城

- 読み:おがわじょう

- 別名:-

- 所在地:群馬県利根郡みなかみ町(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:小川氏、富沢氏、真田氏

- 文化財指定:みなかみ町指定史跡(昭和45年4月1日)

小川城は、利根川西岸の河岸段丘上に築かれた崖端城で、明応元年(1492)に沼田城の沼田景久によって築かれたのが始まりとされる。景久は次男の景秋をこの城に置き、景秋は小川氏を名乗った。大永4年(1524)、北条氏の攻撃を受けて城主景奥が戦死し、小川城は焼け落ちる。永正17年(1520)の戦いで、景奥の長子景季が戦死していたため小川氏は断絶し、城主不在の期間が続くが、客分となっていた上方浪人赤松祐正が上杉謙信の裁可を得て小川祐正を名乗り、小川氏を再興した。天正8年(1580)、小川城は再び北条氏邦らによる攻撃を受け落城し、祐正は越後へと逃げ延びた。その後、沼田地域は北条氏と真田氏の抗争が繰り返され、天正17年(1589)、豊臣秀吉の仲裁により小川城は北条氏のものとなり、富沢又七郎が城主となった。天正18年(1590)に北条氏が滅びると、沼田地域は真田昌幸のものとなった。のちに沼田藩主となる真田信利が明暦3年(1657)までこの城に居住していたが、以降廃城となっている。

現在は周囲は農地化しているが、主郭は遺構がよく残っている。

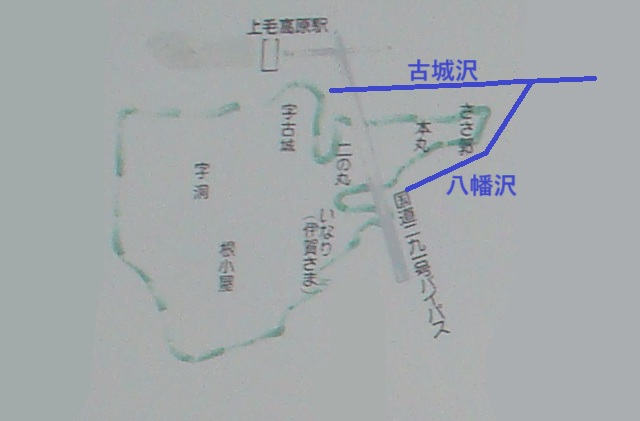

小川城概要図(現地案内板より。上が北)。

小川城概要図(現地案内板より。上が北)。

利根川に向かって流れ込む古城沢と八幡沢に挟まれた崖端の平地に、東先端から笹曲輪、主郭、二郭が配置され、さらに西に根小屋が設けられている。

国道291号から見た二の丸。

国道291号から見た二の丸。

現在は宅地化、農地化が進んでいる。

奥の山は味城山城。

主郭(右)と二郭(左)を隔てる堀。

主郭(右)と二郭(左)を隔てる堀。

幅10メートル、深さ6メートルほど。

主郭を西側から見たところ。

主郭を西側から見たところ。

奥には城址碑が建っている。

主郭の所々に残る土塁。

主郭の所々に残る土塁。

主郭の東側に一段低く設けられた笹曲輪。

主郭の東側に一段低く設けられた笹曲輪。

笹曲輪の東側は切り立った崖になっている。

笹曲輪の東側は切り立った崖になっている。

訪城:平成20年10月31日

群馬 上野