大室城

- 読み:おおむろじょう

- 別名:-

- 所在地:群馬県前橋市(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:大室氏、牧氏、石川氏

- 文化財指定:-

大室城は、東神沢川と西神沢川が合流する地点に築かれた平城で、築城年代は定かではないが、12世紀頃までは大室氏の居城であったとされる(大室氏の居城は北へ600mほどのところの大室元城であったとも考えられる)。その後、室町時代の中頃に白井城の長尾氏の支城となり、長尾氏配下の牧氏が大室城に入った。天正13年(1585)、白井長尾氏が越後の上杉氏に従属していた際、牧弾正に叛意ありと知った長尾政景は小田原の鷹狩りの際に大室城へ立ち寄り、弾正親子を誅したと伝えられる。天正18年(1590)の小田原征伐で北条氏が滅び、関東に徳川家康が転封になると、家康は前橋城に酒井忠次を入れ、酒井氏家臣の石川氏が大室城に入った。関ヶ原の戦いの後、酒井氏が姫路へ移ると、大室城は廃城になったと考えられている。現在は主郭が大室神社、二郭が公民館となり、土塁や堀が残っている。

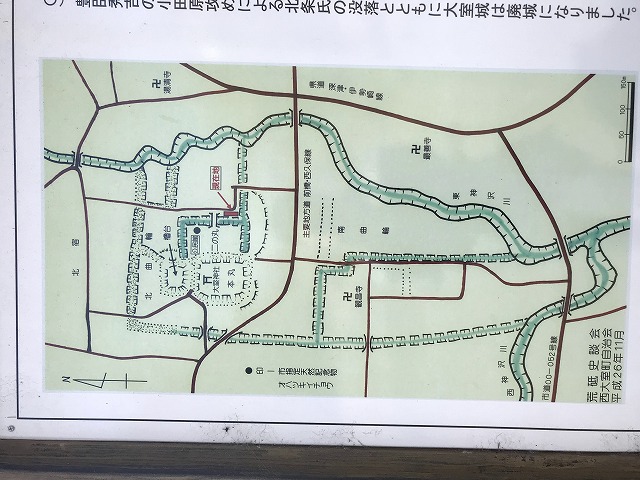

大室城全体図(現地案内板より)。

大室城全体図(現地案内板より)。

主郭・二郭のほか、北曲輪・南曲輪などの地名から城域は広大であったと考えられる。

東の大室公園から見た大室城(中央の林)。

東の大室公園から見た大室城(中央の林)。

主郭を取り囲む土塁を北西から見たところ。

主郭を取り囲む土塁を北西から見たところ。

主郭(左)と櫓台(右)の間の堀。

主郭(左)と櫓台(右)の間の堀。

主郭の北に設けられた櫓台。

主郭の北に設けられた櫓台。

櫓台。

櫓台。

土塁が残っている。

主郭の東の二郭から主郭を見たところ。

主郭の東の二郭から主郭を見たところ。

主郭と二郭の間に設けられたたいこ橋。

主郭と二郭の間に設けられたたいこ橋。

もともとは東神沢川にかかっていたもので、平成23年(2011)にこの場所へ移設された。

主郭に建つ大室神社の社殿と大室城址の碑。

主郭に建つ大室神社の社殿と大室城址の碑。

主郭。

主郭。

現在は大室神社の境内になっている。

たいこ橋付近から主郭を見たところ。

たいこ橋付近から主郭を見たところ。

主郭の東に設けられた二郭をたいこ橋付近から見たところ。

主郭の東に設けられた二郭をたいこ橋付近から見たところ。

現在は西大室町公民館が建っている。

二郭の南の堀。

二郭の南の堀。

二郭を取り囲む堀は現在でも水を湛えている。

二郭の南東の堀。

二郭の南東の堀。

二郭の北東の堀。

二郭の北東の堀。

二郭の北の堀。

二郭の北の堀。

訪城:平成31年3月24日

群馬 上野