白井城

- 読み:しろいじょう

- 別名:-

- 所在地:群馬県渋川市(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:白井長尾氏、本多氏、松平氏(戸田)、井伊氏、西尾氏

- 文化財指定:渋川市指定史跡(平成16年3月31日)

白井城は、利根川と吾妻側の合流点の突き出した台地の先端に築かれた城で、15世紀中頃に関東管領山内上杉氏に仕えていた長尾景仲によって築かれたとされる(諸説あり)。白井長尾氏は、景仲の孫・景春が総社長尾氏と対立して山内上杉氏に対して反乱を起こしたことがあるほかは、基本的に山内上杉氏に仕えていた。後に上杉憲正が越後の長尾景虎(後の上杉謙信)の下へ逃げ延び、長尾景虎が上杉の家督を相続すると、越後上杉氏に従属。謙信の死後、越後上杉氏が急速に勢力を衰退させると武田勝頼に仕え、天正10年(1582)に武田氏が滅亡すると、厩橋城に入った滝川一益に従属。同年6月に本能寺の変により滝川一益が上州を去ると、北条氏に従属する。天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐の際、白井城は加賀の前田利家に攻略され開城。領地を失った白井長尾氏は、越後の上杉景勝の下へ落ち延びた。北条氏の滅亡により関東に徳川家康が移封されると、白井城には本多康重が2万石で入り白井藩を立て、この頃に城が現在の形に整備される。関ヶ原の戦い後、本多氏は岡崎へ移封となり、代わって戸田松平氏が入城。その後井伊直孝、西尾忠永、本多紀貞とめまぐるしく城主が代わったが、元和9年(1623)、紀貞が嗣子を残さないまま病死したことで白井藩は廃藩となり、その所領は旗本領として分割され、白井城は廃城となった。

現在は本丸以外の大部分が宅地化、農地化されているが、二の丸と三の丸周辺にあっては曲輪の形に沿って耕作されているため、遺構の保存状態は良好である。

白井城概要図(現地案内板より)。

白井城概要図(現地案内板より)。

利根川と吾妻川の合流点に向かって突出した台地上に築かれており、北から金毘羅郭、北郭、三の丸、二の丸、本丸、笹郭、南郭、新郭が連なる。江戸時代には武家屋敷や町人街が隣接していた。

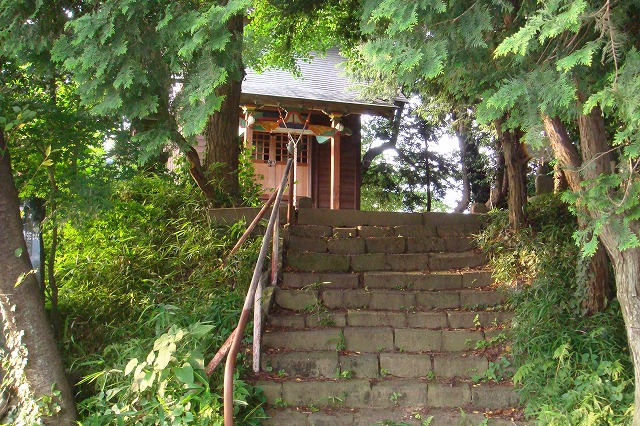

北郭の櫓台。

北郭の櫓台。

現在は城山不動尊が建てられている。

城山不動尊前から見た北郭。

城山不動尊前から見た北郭。

北郭から見た三の丸。

北郭から見た三の丸。

奥にはわずかに二の丸が見える。

北郭、三の丸、二の丸はほとんど農地となっている。

三の丸(右)と二の丸(左)を隔てる堀。

三の丸(右)と二の丸(左)を隔てる堀。

堀の形をそのまま残して耕作されている。

三の丸から見た二の丸。

三の丸から見た二の丸。

二の丸(左)と本丸(右)を隔てる三日月堀。

二の丸(左)と本丸(右)を隔てる三日月堀。

本丸虎口に設けられた枡形門。

本丸虎口に設けられた枡形門。

太田道灌の指導によって築かれたと伝えられている。

本丸内部を枡形門付近から見たところ。

本丸内部を枡形門付近から見たところ。

高さ3~4mの土塁が取り囲んでいる。

本丸内部を東南端から見たところ。

本丸内部を東南端から見たところ。

本丸西端からの眺め。。

本丸西端からの眺め。。

眼下に吾妻川、遠くに榛名山が見える。

本丸西側は断崖になっていて、土塁は設けられていない。

本丸の南に築かれた笹曲輪。

本丸の南に築かれた笹曲輪。

この奥に南郭、新郭が延びている。

笹郭を南側から見たところ。

笹郭を南側から見たところ。

土塁の向こうは本丸。

本丸北の三日月堀は本丸東へと延びている。

本丸北の三日月堀は本丸東へと延びている。

本丸の東に設けられた帯郭。

本丸の東に設けられた帯郭。

訪城:平成21年7月11日

群馬 上野