滝山城

- 読み:たきやまじょう

- 別名:竹山城

- 所在地:東京都八王子市(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:大石氏、北条氏

- 文化財指定:国指定特別史跡(昭和26年6月9日)

- 続日本100名城(123番)

滝山城は、多摩川と秋川の合流点の南の丘陵上に築かれた平山城で、大永元年(1521)に山内上杉氏家臣の大石氏が築き、高月城から拠点を移したと伝えられるが、実際はわかっていない。天文15年(1546)の河越夜戦で北条氏が扇谷上杉氏を滅ぼすと山内上杉氏も武蔵から駆逐され、大石氏も北条氏に従わざるを得なくなった。大石定石は北条氏康の三男・氏照を娘婿に迎え、滝山城は北条氏照の拠点となり、永禄元年(1558)頃から城の大改修が始まり、無数の曲輪が設けられた。永禄12年(1569)には小田原攻めに向かう武田信玄の軍が滝山城を攻め(滝山合戦)、「甲陽軍鑑」では二の丸まで攻め込んだとされている。この合戦で滝山城の防御上の脆さが判明し、天正15年(1587)頃に八王子城へ移転するきっかけとなったとも言われるが、真相は定かでない。天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原征伐では北条氏が守備を置き、攻城戦が起こったようであるがはっきりしていない。小田原征伐後に廃城となったと考えられている。

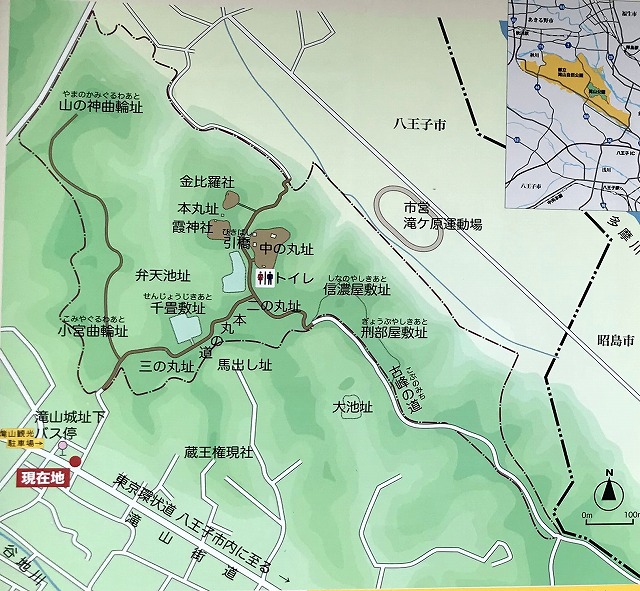

滝山城全体図(現地案内板より)。

滝山城全体図(現地案内板より)。

上が北。多摩川と谷地川に挟まれた丘陵上に築かれていることがわかる。

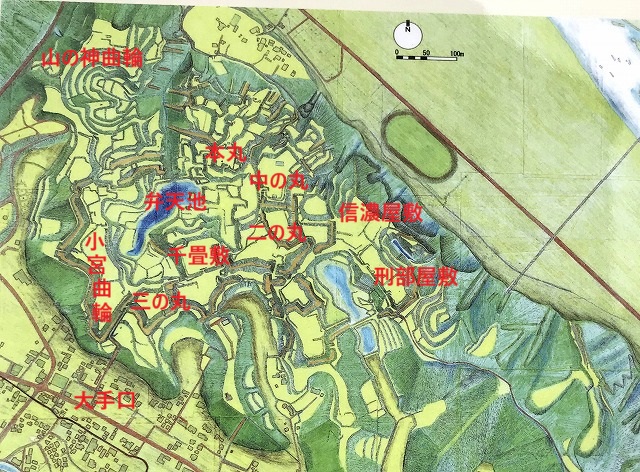

滝山城縄張図(現地案内板より)。

滝山城縄張図(現地案内板より)。

無数の曲輪が築かれた複雑な構造であることがわかる。

天野坂下の大手口のクランク。

天野坂下の大手口のクランク。

大手口と呼ばれる場所はここの他にも少林寺のある鍛冶谷戸など複数あり、実際どこが大手だったのかははっきりしていない。

天野坂のクランク。

天野坂のクランク。

天野坂から小宮曲輪を取り囲む空堀を見たところ。

天野坂から小宮曲輪を取り囲む空堀を見たところ。

右の斜面の上が小宮曲輪。

天野坂から三の丸を取り囲む空堀を見たところ。

天野坂から三の丸を取り囲む空堀を見たところ。

左の斜面の上が三の丸。

小宮曲輪の東側の空堀の北端。

小宮曲輪の東側の空堀の北端。

小宮曲輪南枡形虎口。

小宮曲輪南枡形虎口。

小宮曲輪。

小宮曲輪。

小宮曲輪の東端に沿って山の神曲輪へと続く道。

小宮曲輪の東端に沿って山の神曲輪へと続く道。

小宮曲輪の東斜面下にはかつて弁天池があった。

小宮曲輪の東斜面下にはかつて弁天池があった。

小宮曲輪の北枡形虎口を山の神曲輪側から見たところ。

小宮曲輪の北枡形虎口を山の神曲輪側から見たところ。

山の神曲輪方面から南下した兵はここで枡形に阻まれ、斜面上の櫓から射撃を受けることになる。

小宮曲輪から山の神曲輪へと続く削平地群。

小宮曲輪から山の神曲輪へと続く削平地群。

山の神曲輪。

山の神曲輪。

本丸などの主要部からは谷を隔てた出城になっている。

山の神曲輪からの眺め。

山の神曲輪からの眺め。

田んぼの向こうに多摩川が見える。

小宮曲輪の南東に設けられた三の丸の虎口。

小宮曲輪の南東に設けられた三の丸の虎口。

三の丸。

三の丸。

三の丸から二の丸方面へ続く土橋。

三の丸から二の丸方面へ続く土橋。

上の写真の土橋を二の丸方面側から見たところ。

上の写真の土橋を二の丸方面側から見たところ。

コの字型の土橋上には遮蔽物は何もなく、ここに誘い込まれた兵はあちこちから射撃にさらされることになる。

三の丸の北の千畳敷。

三の丸の北の千畳敷。

役所などの施設が置かれた場所と考えられている。

千畳敷北端から弁天池方面を眺めたところ。

千畳敷北端から弁天池方面を眺めたところ。

千畳敷から二の丸西の馬出しを見たところ。

千畳敷から二の丸西の馬出しを見たところ。

二の丸西の虎口。

二の丸西の虎口。

二の丸。

二の丸。

二の丸を南北に通る空堀。

二の丸を南北に通る空堀。

二の丸東の虎口を内側から見たところ。

二の丸東の虎口を内側から見たところ。

二の丸南東の行き止まりの曲輪。

二の丸南東の行き止まりの曲輪。

調子に乗って奥深くまで攻め込んだ兵は袋小路の狭い曲輪に誘い込まれて攻撃を受けることになる。とはいえ完全な行き止まりではなく、奥に土橋があったようではある。

二の丸東馬出しのさらに東に設けられた信濃屋敷。

二の丸東馬出しのさらに東に設けられた信濃屋敷。

信濃屋敷のさらに南東に設けられた刑部屋敷。

信濃屋敷のさらに南東に設けられた刑部屋敷。

奥の土塁の上が信濃屋敷。

刑部屋敷の南東に設けられた木橋。

刑部屋敷の南東に設けられた木橋。

往時は曳橋だったという。

写真奥が二の丸方面。

二の丸南の大馬出し。

二の丸南の大馬出し。

奥の高まりには櫓が設けられたという。

二の丸から中の丸へ続く道。

二の丸から中の丸へ続く道。

この場所には櫓門が設けられていた。

二の丸(右)と中の丸(左)を隔てる堀。。

二の丸(右)と中の丸(左)を隔てる堀。。

中の丸の虎口。

中の丸の虎口。

車道が設けられたためかなり改変されている。

中の丸。

中の丸。

初期の滝山城は中の丸と本丸を中心とした小規模なものだったと思われる。

中の丸には平成12年(2000)頃まで宿泊施設が建っていたが、現在では取り壊されている。

中の丸から多摩川方面を見たところ。

中の丸から多摩川方面を見たところ。

中の丸から本丸へと続く木橋。

中の丸から本丸へと続く木橋。

往時は曳橋だったとされている。

上の写真の木橋を下から見たところ。

上の写真の木橋を下から見たところ。

本丸(左)と中の丸(右)を隔てる堀に設けられている。

本丸南枡形虎口。

本丸南枡形虎口。

木橋側からの本丸枡形虎口。

木橋側からの本丸枡形虎口。

本丸。

本丸。

本丸は霞神社の鎮座する曲輪と金比羅宮の鎮座する曲輪の二段に分かれている。

本丸に立つ滝山城跡の碑。

本丸に立つ滝山城跡の碑。

霞神社。

霞神社。

霞神社から北へ続く道。

霞神社から北へ続く道。

金比羅宮。

金比羅宮。

金比羅宮からの眺め。

金比羅宮からの眺め。

ここから北麓の滝集落へ道が続いている。

ここから北麓の滝集落へ道が続いている。

訪城:令和元年7月5日

東京 武蔵