佐倉城

- 読み:さくらじょう

- 別名:鹿島城

- 所在地:千葉県佐倉市(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:千葉氏、土井氏、堀田氏

- 文化財指定:佐倉市指定史跡(昭和37年3月28日)

- 日本100名城(20番)

佐倉城は、鹿島川東岸の鹿島台と呼ばれる小高い山に築かれた平山城で、天文年間頃に本佐倉城の千葉親胤の大叔父にあたる鹿島幹胤によって築城が開始されたのが始まりとされている。しかし、完成を待たず弘治3年(1557)に親胤が暗殺され工事は中断。千葉邦胤の時代になって再び工事が再開されたが、邦胤も天正13年(1585)に暗殺されてしまい、千葉氏の鹿島台の城が完成することはなかった。

江戸時代になり、慶長15年(1610)に徳川家康の命を受けた土井利勝が築城を再開し、ついに佐倉城が完成。江戸時代初期は佐倉藩主の入れ替わりが激しく、土井氏以降、石川氏、松平(形原)氏、堀田氏、松平(大給)氏、大久保氏、戸田氏、稲葉氏、松平(大給)氏と目まぐるしく代わり、延享3年(1746)に堀田正亮が入部して以降は堀田氏が明治維新まで藩主を務めた。

明治6年(1873)になると陸軍の東京鎮台佐倉分管が置かれ、兵営設置のために城の建物は撤去された。現在は佐倉城址公園として整備され、土塁や空堀が残されている。

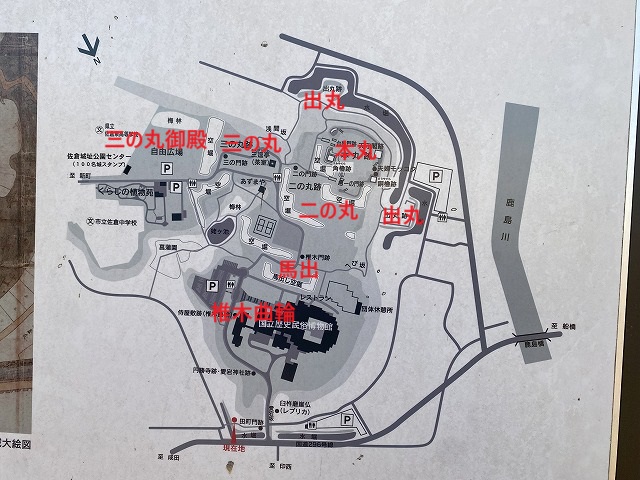

佐倉城縄張図(現地案内板より)

佐倉城縄張図(現地案内板より)

内郭は東西に伸びた半島状の丘陵上に築かれ、往時は三方を湿地帯が取り囲んでいた。外郭は内郭の西端からつながり、谷を挟んで内郭の南側へ連なる広大なものとなっている。

田町門から見る愛宕坂。

田町門から見る愛宕坂。

田町門脇の水堀。

田町門脇の水堀。

愛宕坂の東側には円勝寺と愛宕神社があった。

愛宕坂の東側には円勝寺と愛宕神社があった。

侍屋敷が立ち並んでいた椎木曲輪。

侍屋敷が立ち並んでいた椎木曲輪。

現在は国立歴史民俗博物館が建っている。

馬出しの空堀。

馬出しの空堀。

馬出し内部

馬出し内部

奥には椎木曲輪に建つ国立歴史民俗博物館の建物が見える。

馬出しから三の丸へ入る場所に設けられていた椎木門跡。

馬出しから三の丸へ入る場所に設けられていた椎木門跡。

奥が馬出し。

瓦葺き二階建ての門だったという。

三の丸の佐倉陸軍病院跡。

三の丸の佐倉陸軍病院跡。

公園内には陸軍施設の跡も残っている。

三の丸と二の丸の間の堀。

三の丸と二の丸の間の堀。

三の丸から二の丸へ至る二の門跡。

三の丸から二の丸へ至る二の門跡。

入口の左脇にタウンゼント・ハリス像、右脇に堀田正睦像が建っている。

ハリスと佐倉藩主で老中の堀田正睦の直接交渉の結果、安政5年(1858)6月19日、日米修好通商条約が締結された。

昭和59年(1984)~60年に行われた調査で発見された佐倉城の礎石。

昭和59年(1984)~60年に行われた調査で発見された佐倉城の礎石。

軍の営舎の基礎に転用され、発掘時に二の丸に移された。

二の丸に残る土塁。

二の丸に残る土塁。

本丸と二の丸の間に設けられた一の門跡。

本丸と二の丸の間に設けられた一の門跡。

奥が本丸。

本丸。

本丸。

左奥に天守台が見える。

本丸を取り囲む土塁。

本丸を取り囲む土塁。

天守台。

天守台。

佐倉城城址公園センターに展示されている天守の模型。

佐倉城城址公園センターに展示されている天守の模型。

三層の天守はこの土台に半分乗っかるように建てられていた。

本丸北隅の銅櫓台。

本丸北隅の銅櫓台。

ここに建っていた銅櫓は土井利勝が将軍より拝領し江戸城から移築したものだった。

本丸南隅に設けられた三階櫓の跡。

本丸南隅に設けられた三階櫓の跡。

本丸と二の丸の間に設けられた台所門(不明門)跡。

本丸と二の丸の間に設けられた台所門(不明門)跡。

奥が本丸。

本丸と二の丸の間の堀。

本丸と二の丸の間の堀。

三の丸と三の丸御殿の間に設けられた三の門跡。

三の丸と三の丸御殿の間に設けられた三の門跡。

瓦葺き二階建ての門だったという。

三の丸と三の丸御殿の間の堀。

三の丸と三の丸御殿の間の堀。

往時はもっと深かったようであるが、陸軍施設の造営時に埋められたようである。

三の丸御殿跡。

三の丸御殿跡。

三の丸屋御殿跡に建つ佐倉兵営跡の碑。

三の丸屋御殿跡に建つ佐倉兵営跡の碑。

二の丸から南の出丸へ降りていく道。

二の丸から南の出丸へ降りていく道。

南の出丸。

南の出丸。

周囲を水堀が囲っていた。

現在も残る水濠。

現在も残る水濠。

西の出丸。

西の出丸。

西の出丸に建つ薬医門。

西の出丸に建つ薬医門。

城外に移築されていたが、昭和58年(1983)に城内に戻された。

佐倉城唯一の現存建物。

三の丸の東に位置する姥が池。

三の丸の東に位置する姥が池。

家老の娘のお守りをしていていた乳母が誤って池に娘を落としてしまい、乳母も池に身を投げたと伝えられている。

姥が池の東に残るコンクリート製の12段の階段。

姥が池の東に残るコンクリート製の12段の階段。

陸軍の高所飛び降り訓練に使用されていた。

訪城:平成27年8月15日、令和6年12月31日

千葉 下総