名胡桃城

- 読み:なぐるみじょう

- 別名:-

- 所在地:群馬県利根郡みなかみ町(GoogleMapで位置を確認)

- 主要城主:沼田氏、真田氏

- 文化財指定:群馬県指定史跡(昭和24年12月20日)

- 続日本100名城(115番)

名胡桃城は、利根川西岸の湯舟沢北岸に築かれた山城で、応永年間(1394年~1427)に沼田氏が沼田城の支城として築いたのが始まりとされている。戦国末期には上杉氏、武田氏、北条氏の三勢力が、沼田領有のための足掛かりとして争奪を繰り返した。天正6年(1578)には、真田氏配下の真田昌幸が、北条氏の沼田城攻略の足掛かりとするためにこの城を押さえ、城代に鈴木主水重則を置いた。天正7年(1579)には、北条氏が2度にわたり名胡桃城を攻撃するが、真田氏は防衛に成功。翌天正8年(1580)には、真田氏はこの城から出撃して沼田城を攻略し、名胡桃城は岩櫃城と沼田城の中継地点となった。その後も、北条氏との間で沼田をめぐる抗争が繰り返されたが、天正17年(1589)に豊臣秀吉の仲裁で沼田は北条氏のものと決められた。しかし真田氏は、「名胡桃城には祖先の墳墓があるので残してほしい」と訴え、名胡桃城だけは真田氏の所領として残された。同年11月、沼田城代の猪俣邦憲は、計略をもって鈴木重則を名胡桃城外に誘い出して名胡桃城を攻撃、これを奪い取り、謀られたことを知った鈴木重則は、沼田にて自害。このことを知った秀吉は激怒し、北条氏討伐を決定。翌天正18年(1590)、小田原城を包囲し、北条氏を滅ぼした。その後、沼田城が真田氏に与えられたことで名胡桃城の存在意義も薄れ、間もなく廃城になったと考えられている。

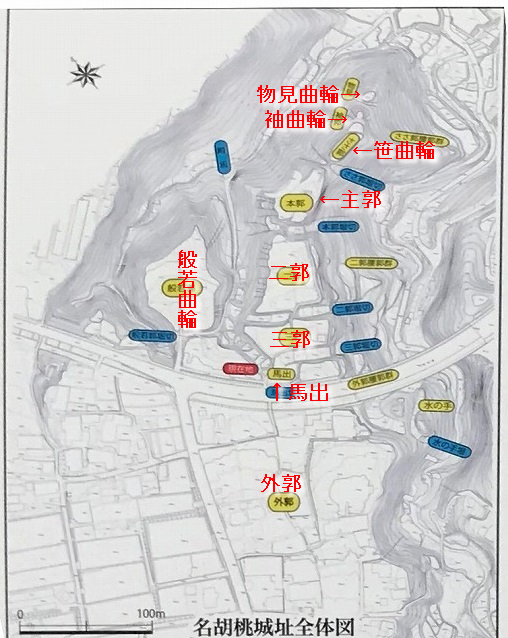

名胡桃城は東西に細長く、北東から物見曲輪、袖曲輪、笹曲輪、主郭、二郭、三郭が並び、北側に般若曲輪が設けられた。さらに西には外郭が設けられていたが、外郭は国道17号の建設や農地化によってほとんど失われている。

名胡桃城縄張図(現地案内板を加工)

名胡桃城縄張図(現地案内板を加工)

左上が北。

北東側から物見曲輪、笹曲輪、主郭、二郭、三郭が線状に並び、三郭の北に居館部と思われる般若曲輪が設けられている。

西側には広大な外郭が設けられている。

三郭虎口の外側に設けられた馬出。

三郭虎口の外側に設けられた馬出。

概ね白く舗装されているあたりが馬出の形で、赤い舗装の部分は木橋がかかっていたと考えられている。

三郭の堀。

三郭の堀。

三郭。

三郭。

建物の跡が平面復元されている。

奥に見える白い孤城の部分は名胡桃城に三郭がなかった頃に設けられていた馬出の三日月堀。

さらに奥に見える山には北条方の富士浅間砦が設けられていた。

二郭の堀と木橋。

二郭の堀と木橋。

二郭の食い違い虎口。

二郭の食い違い虎口。

平成末期の整備で復元された。

二郭の土塁上から見る二郭の様子。

二郭の土塁上から見る二郭の様子。

天正年間後半の建物の跡が平面復元されている。

奥には北側の虎口が見える。

二郭の北虎口を主郭側から見たところ。

二郭の北虎口を主郭側から見たところ。

土塁の法尻には石積が設けられている。

二郭北虎口の土塁上から主郭の堀と木橋を見たところ。

二郭北虎口の土塁上から主郭の堀と木橋を見たところ。

主郭。

主郭。

城址碑は徳富蘇峰の揮毫。

笹曲輪の堀。

笹曲輪の堀。

堀の奥には主郭の背後を守る笹曲輪が設けられている。

笹曲輪からその先の袖曲輪とさらに先の物見曲輪を見たところ。

笹曲輪からその先の袖曲輪とさらに先の物見曲輪を見たところ。

この写真は整備前のものであり、現在は袖曲輪と物見曲輪には近づけない。

三郭の北に設けられた般若曲輪。

三郭の北に設けられた般若曲輪。

築城以前からの居館部であったと考えられている。

現在は見学者用駐車場になっている。

般若曲輪と二郭・三郭の間の堀。三郭との間は人工のものだが、二郭との間は自然地形を利用したものと思われる。

般若曲輪と二郭・三郭の間の堀。三郭との間は人工のものだが、二郭との間は自然地形を利用したものと思われる。

訪城:平成20年9月27日、平成26年5月4日、平成30年8月18日、令和4年4月12日、令和6年11月24日

群馬 上野